Im Jahr 1973 kam gleich eine ganze Reihe von Sondermodellen des VW Käfer auf den Markt. Besondere Lackierungen, viele Extras und exklusive Ausstattungsmerkmale machen die in limitierten Auflagen angebotenen Serien zu heißbegehrten Sammlerstücken.

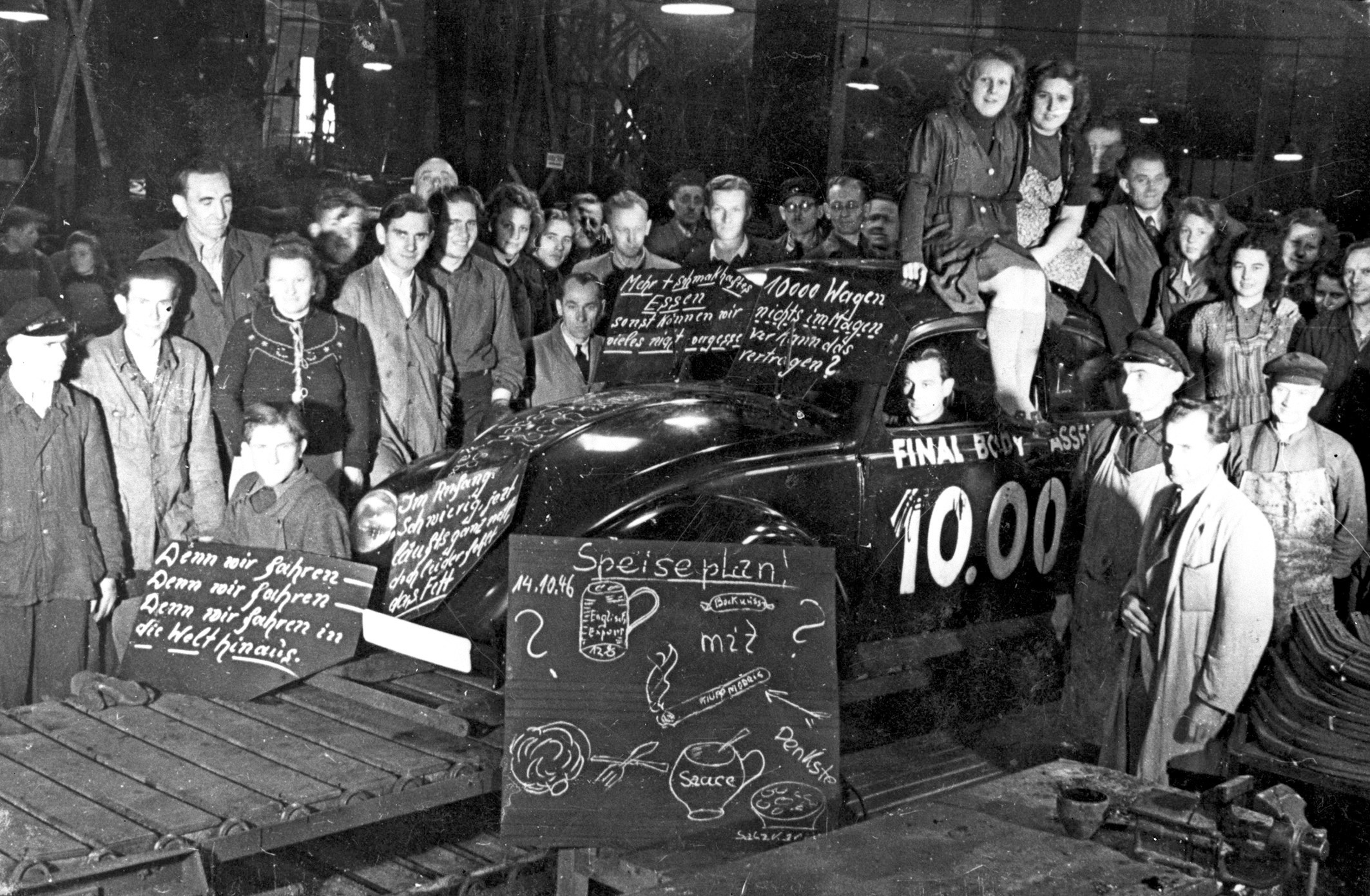

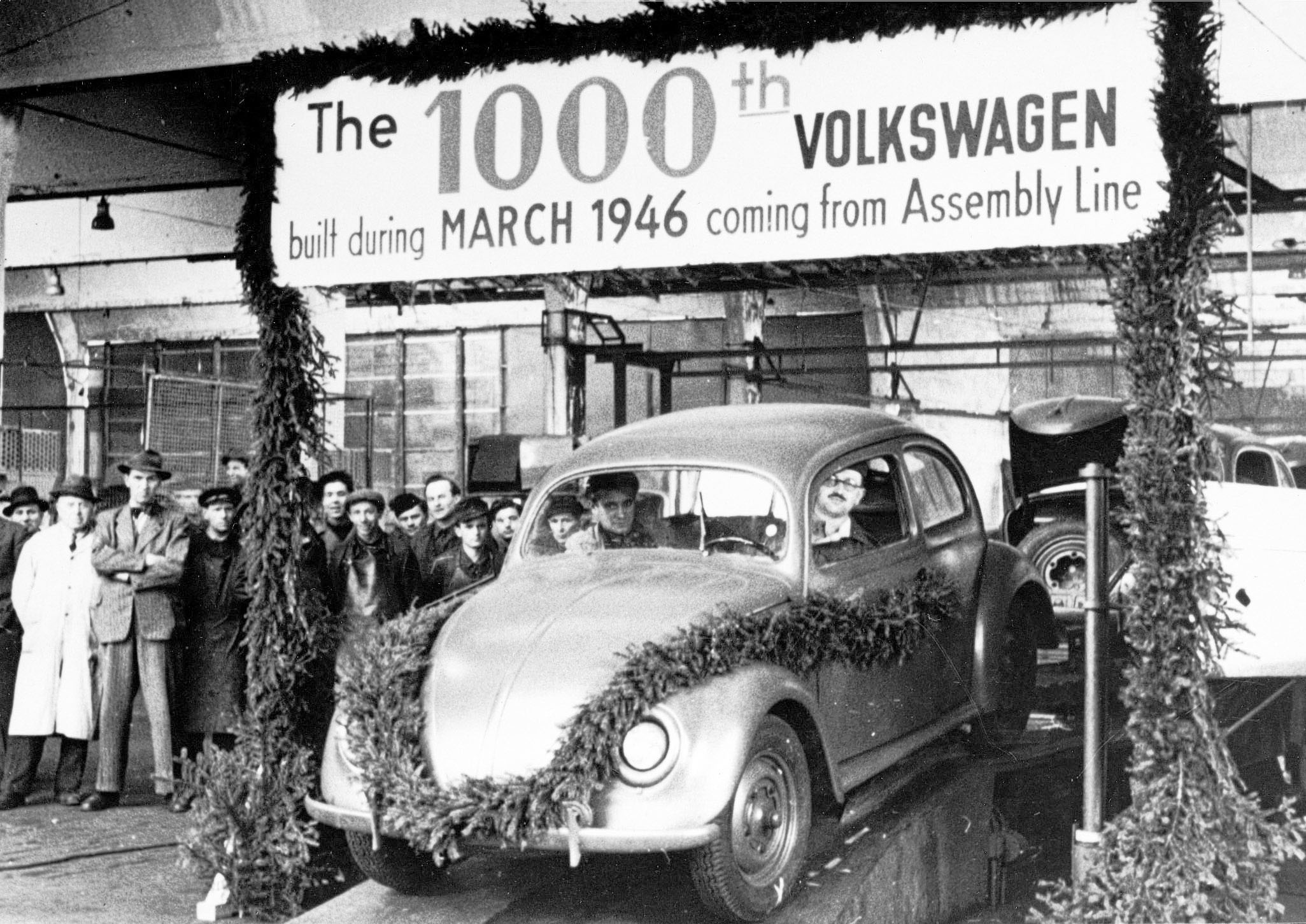

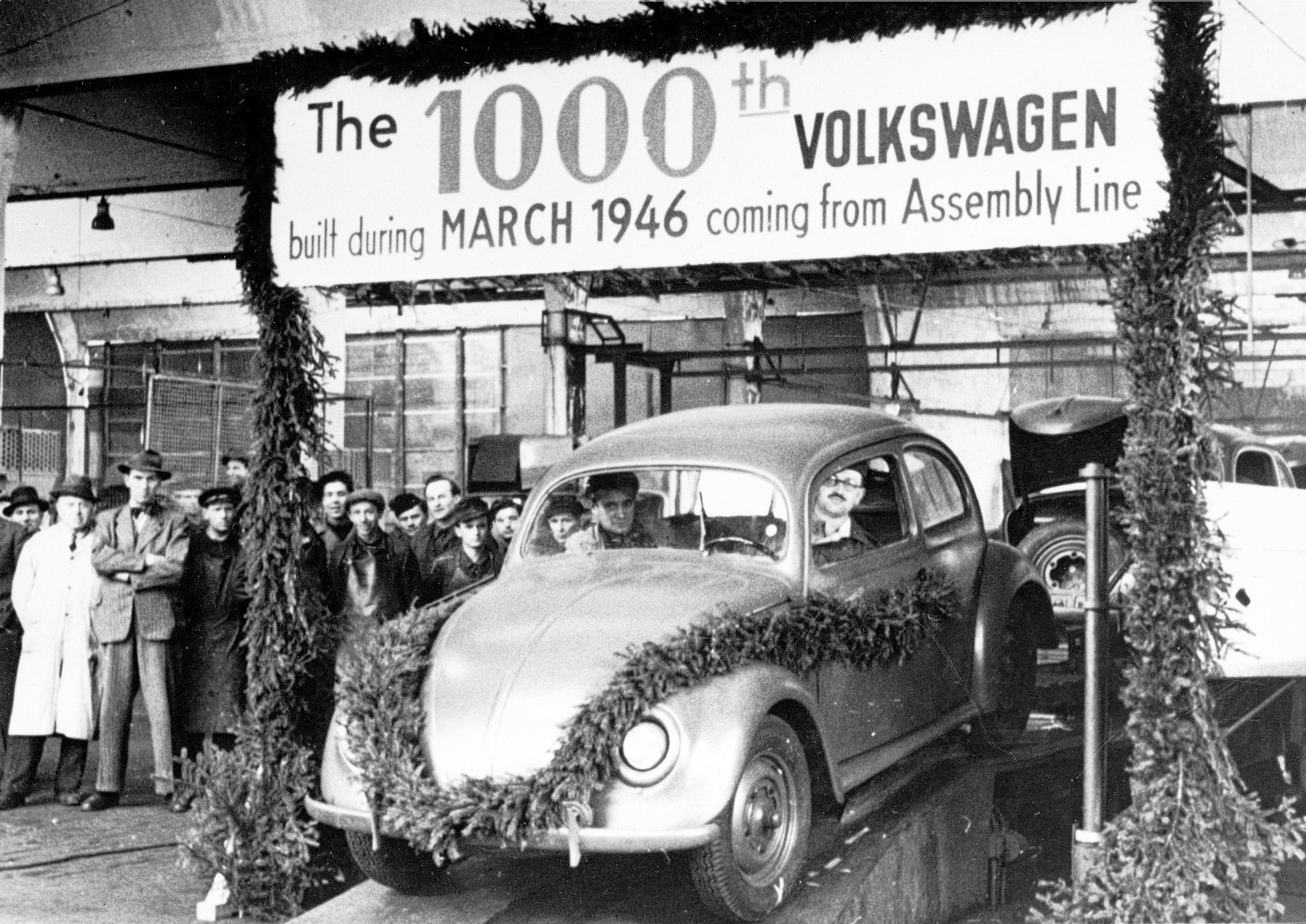

Er läuft und läuft und läuft … und im Jahr 1973 fast 30 Jahre vom Band. Technisch und optisch war der seit Ende 1945 ununterbrochen gebaute Volkswagen Typ 1 immer wieder überarbeitet worden, nun wurde er in den Modellreihen 1200 und 1303 gefertigt. Ab Anfang der 1970er-Jahre kommen Sonderserien des kugeligen Sympathieträgers mit besonderen Ausstattungen auf den Markt – insbesondere das Jahr 1973 hält viele Sonder-Käfer parat.

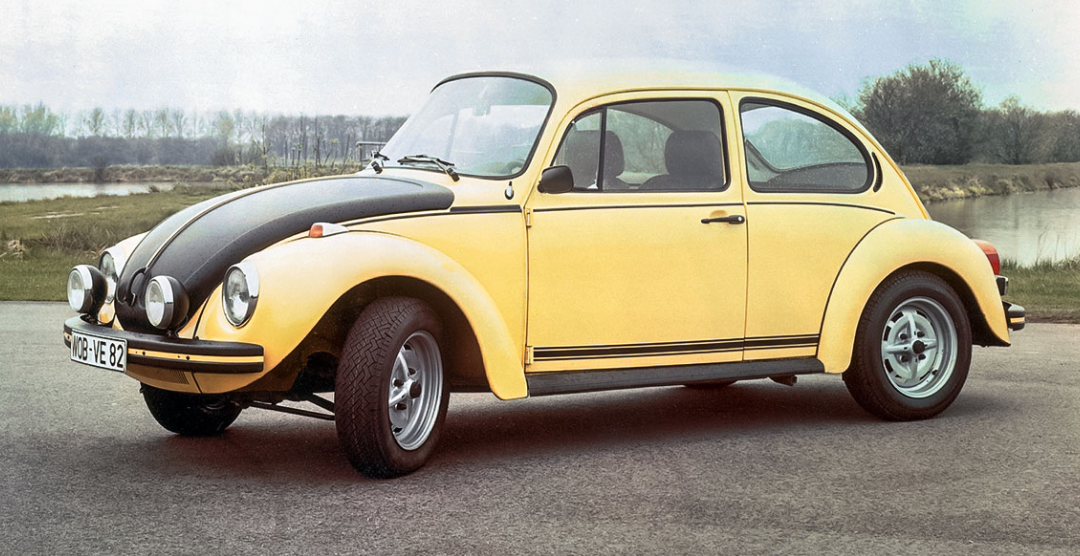

VW 1303 S Gelb-Schwarzer Renner von 1973

Mehr Käfer für weniger Geld

Winteraktion: So werden ab November 1973 in einer Verkaufsaktion die vier sogenannten Winterkäfer angeboten: Passend zur Saison sind sie – neben anderen Extras – mit einem Schlechtwetterpaket ausgestattet. Dieses besteht beim VW Käfer 1200 (erhältlich in Signalorange) und dem in Cliffgrün erhältlichen VW Käfer 1200 L aus Halogen-Nebelscheinwerfern und Nebelschlussleuchte. Bei den Winterkäfern auf Basis des VW Käfer 1303 (erhältlich in Rallyegelb) und 1303 S (erhältlich in Phönixrot) gibt es obendrein noch eine Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Wisch-Wasch-Automatik dazu.

Alle vier Modelle haben zudem auch etwa eine beheizbare Heckscheibe. All das war sonst nur gegen Aufpreis erhältlich – Kundinnen und Kunden waren also mit einem Winterkäfer nicht nur für widrige Witterungsbedingungen gerüstet,

Wer einen richtig „flotten“ Käfer sein eigen nennen wollte, musste jedoch bereits im Herbst 1973 zuschlagen: Im September ist der Jeanskäfer in einer limitierten Auflage und nur im Rahmen einer zeitlich begrenzten Verkaufsaktion zu haben. Das „flott“ bezieht sich hier jedoch mehr auf die Innenausstattung als auf den 25 kW-Boxermotor (34 PS): Die Sitze der 1200er Käfer sind mit Jeans bezogen und wie die Hose – die damals gerade der absolute Supertrend war – mit Steppnähten sowie praktischen Taschen an der Rückseite und den Wangen der Sitze ausgestattet. Nieten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Am Jeans-Dekorstreifen und -schriftzug an der Heckklappe und schwarzen Details ist das Sondermodell Jeans auch äußerlich gut zu erkennen.

Entworfen wurde das Sondermodell von Gunhild Liljequist. Der Einstiegspreis liegt bei erschwinglichen 5.995 DM. Glück für alle, die keinen der tunisgelben Jeans Käfer abbekommen haben: Nach der ersten Auflage kamen rasch zwei weitere. Im Frühjahr 1974 gibt es den Jeans Käfer noch einmal in Brillantgelb, Marinogelb und Phoenixrot, im Herbst des gleichen Jahres folgt schließlich die dritte Auflage – diese war nur in Nepalorange zu haben.

Filmreife Aktion

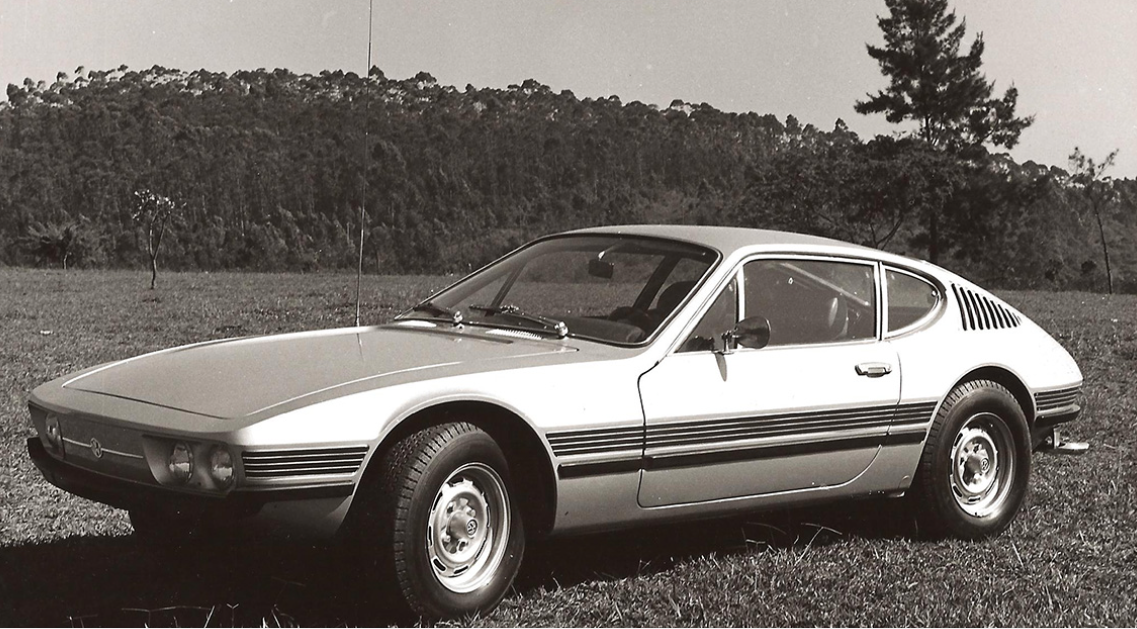

Schon von März bis Mai 1973 gingen drei „Käfer auf Extratour“ – passend zum Start des gleichnamigen Films. Das Trio bestand aus einem sogenannten Sparkäfer (VW 1200), einem Komfortkäfer (VW 1303) und einem Sportkäfer (VW 1303 S). Die ersteren beiden waren wahlweise in Ravennagrün und Blutorange lieferbar, letzterer ausschließlich in Marathonblau. Dafür kam dieser mit Sportlenkrad und Sportfelgen, welche die laut Werbung „extra breiten“ Reifen trugen. Auch bei diesen drei Modellen gab es einiges ab Werk, was sonst als Sonderausstattung bezahlt werden musste; bis zu 600 Mark konnten die Kundinnen und Kunden hier sparen.

Käfer für jeden Anspruch

Big in the City: Etwas weniger rar, aber um so besser ausgestattet sind die beiden Sondermodelle Big Käfer und City Käfer. Letzterer richtete sich an urbane Klientel – so zählt etwa eine Parkscheibe in der Sonnenblende zur Ausstattung. Mit dem 1,3-Liter-Motor und 32 kW (44 PS) ist der 1303 für die Stadt optimal motorisiert, doch auch dem sonntäglichen Ausflug ins Umland steht damit nichts im Wege. Äußerlich ist der City Käfer am Schriftzug 1303 / City zu erkennen, innen an den breit gestreiften Sitzbezügen. Diese waren farblich auf die drei zur Wahl stehenden Lackierungen Ibizarot, Ischia-metallic und Ontario-metallic abgestimmt. Der Big Käfer hingegen renommiert mit einer Kombination aus Komfort und Leistung. Unter der Haube steckt bei diesem 1303 S die Top-Variante der verfügbaren Antriebe, der 1,6-Liter-Motor mit 37 kW (50 PS). Innen herrscht 70er-Jahre-Wohnzimmer-Atmosphäre – mit Schlingenflorteppich, farblich auf die Außenlackierung abgestimmten Cord-Polstern, einem mit Holzdekor bezogenen Armaturenbrett sowie einem gepolsterten Lenkrad. Zur Wahl standen auch beim Big Käfer drei Lackierungen: Moos-metallic, Hellas-metallic und Ontario-metallic. Der oberhalb der Trittbretter angebrachte Schriftzug 1303 S / Big machte den Big Käfer als solchen gleich erkenntlich.

Der Käfer im Rallyekleid

Stark und begehrt: Ein schon seinerzeit besonders seltenes Modell aus dem Jahr 1973 ist der Gelb-Schwarze-Renner, kurz GSR. Nur 3.500 Stück wurden von dieser Serie gebaut. Der GSR ist besonders auffällig, Front- und Motorhaube, Stoßstangen und Zierleisten sind in mattschwarz vom sonst saturngelb lackierten Auto abgesetzt. Unter der Haube steckt der 1,6-Liter-Boxer mit 50 PS. Mit Sportlenkrad und -sitzen machte der GSR einen sportlichen Auftritt.

Winter, Jeans, Big oder City: Die Listenpreise für alle diese Sondermodelle lagen 1973 zwischen rund 6.000 DM und knapp 7.700 DM – aus heutiger Sicht echte „Schnapper“. Inzwischen sind die wenigen verbliebenen Exemplare der schon damals raren Sonderserien ein Vielfaches wert und zu echten Schätzen geworden.

![]()

Bildnachweis: Volkswagen AG

Renner mit Rallye-Optik als Statement

Renner mit Rallye-Optik als Statement

Als Sonderausstattung erhält der Käfer neben der Sonderlackierung in Saturngelb und Mattschwarz eine schwarze Innenausstattung aus Stoff, ein Sportlederlenkrad, Sportsitze mit Nackenstützen und Ruhesitzverstellung, eine heizbare Heckscheibe sowie Stahlfelgen in der Größe 5 1/2 J 15 ET 26 mit Pirelli Cinturato-Bereifung 175/70 SR 15.

Als Sonderausstattung erhält der Käfer neben der Sonderlackierung in Saturngelb und Mattschwarz eine schwarze Innenausstattung aus Stoff, ein Sportlederlenkrad, Sportsitze mit Nackenstützen und Ruhesitzverstellung, eine heizbare Heckscheibe sowie Stahlfelgen in der Größe 5 1/2 J 15 ET 26 mit Pirelli Cinturato-Bereifung 175/70 SR 15.

Die limitierte Sonderserie soll den Käufern bewusst die Möglichkeit geben, sich „mit diesem exklusiven, sportlich aussehenden Typ 1 von dem Gros der Käfer-Fahrer abzusetzen“ sowie dem „sportlich-ambitionierten“ Käufer ein „Basis-Modell für die wettbewerbsmäßige Ausrüstung“ zu bieten, so der Verkaufsprospekt. Der Gelb-Schwarze Renner kostet nur 7.650 DM, ein überschaubarer Aufpreis im Verhältnis zu 6.890 DM für den üblichen VW 1303 S.

Die limitierte Sonderserie soll den Käufern bewusst die Möglichkeit geben, sich „mit diesem exklusiven, sportlich aussehenden Typ 1 von dem Gros der Käfer-Fahrer abzusetzen“ sowie dem „sportlich-ambitionierten“ Käufer ein „Basis-Modell für die wettbewerbsmäßige Ausrüstung“ zu bieten, so der Verkaufsprospekt. Der Gelb-Schwarze Renner kostet nur 7.650 DM, ein überschaubarer Aufpreis im Verhältnis zu 6.890 DM für den üblichen VW 1303 S.

Jetzt also ein Sondermodell, ein sportlicher Käfer, für den sich keiner besser geeignet hätte als der stärkste und modernste Käfer, den es geben sollte: der VW 1303, der 1972 auf den Markt kam. Einzelradaufhängung vorn an Federbeinen, hinten mit Doppelgelenkachse und quer liegenden Schraubenfedern. Dazu Panorama-Frontscheibe, ein echter Armaturenträger sowie vordere Scheibenbremsen.

Jetzt also ein Sondermodell, ein sportlicher Käfer, für den sich keiner besser geeignet hätte als der stärkste und modernste Käfer, den es geben sollte: der VW 1303, der 1972 auf den Markt kam. Einzelradaufhängung vorn an Federbeinen, hinten mit Doppelgelenkachse und quer liegenden Schraubenfedern. Dazu Panorama-Frontscheibe, ein echter Armaturenträger sowie vordere Scheibenbremsen.  Zahlreiche starke Versionen wurden getestet. Umgesetzt werden die sportive Lackierung nebst Ausstattung, aber ansonsten: Serienmotorisierung.

Zahlreiche starke Versionen wurden getestet. Umgesetzt werden die sportive Lackierung nebst Ausstattung, aber ansonsten: Serienmotorisierung. So wird am 1. Februar 1973 im Deutschen Bundestag in Bonn die Frage des Abgeordneten Helmut Lenders erörtert, ob denn die Vertreter des Bundes im Vorstand des Volkswagenwerkes darauf hinwirken könnten, dass der Hersteller darauf verzichte, mit Produktvariationen und Werbemethoden – wie gegenwärtig mit dem ‚gelbschwarzen Renner‘ – auf den Markt zu gehen“, die den Käufer „geradezu dazu anhalten, die Straße und sein Auto nicht als Verkehrsmittel, sondern als Rennpiste und Rennwagen“ zu betrachten. Der Bundestagsabgeordnete wolle zudem wissen, ob man die Autohersteller nicht allgemein für eine Art der freiwilligen Selbstkontrolle gewinnen könne mit Blick auf solcherlei Werbung, die beim Käufer „nicht den verantwortlichen, auf Sicherheit bedachten Verkehrsteilnehmer, sondern den potentiellen Rennfahrer“ anspreche. Die Verkehrssicherheit liege der Bundesregierung mit Nachdruck am Herzen, und hinsichtlich der Werbung gebe es bereits ausgezeichnete Initiativen im positiven Sinne, erläutert der zuständige Parlamentarische Staatssekretär Ernst Haar, stellt jedoch klar: „Ich kann die Aussicht, dass die beanstandeten Automobilwerbungen durch gesetzliche Vorschriften eingeschränkt werden könnten, nur sehr vorsichtig beurteilen.“ Wohl zu populär ist die Gaudi der „schneller gemachten“ Autos im Volk.

So wird am 1. Februar 1973 im Deutschen Bundestag in Bonn die Frage des Abgeordneten Helmut Lenders erörtert, ob denn die Vertreter des Bundes im Vorstand des Volkswagenwerkes darauf hinwirken könnten, dass der Hersteller darauf verzichte, mit Produktvariationen und Werbemethoden – wie gegenwärtig mit dem ‚gelbschwarzen Renner‘ – auf den Markt zu gehen“, die den Käufer „geradezu dazu anhalten, die Straße und sein Auto nicht als Verkehrsmittel, sondern als Rennpiste und Rennwagen“ zu betrachten. Der Bundestagsabgeordnete wolle zudem wissen, ob man die Autohersteller nicht allgemein für eine Art der freiwilligen Selbstkontrolle gewinnen könne mit Blick auf solcherlei Werbung, die beim Käufer „nicht den verantwortlichen, auf Sicherheit bedachten Verkehrsteilnehmer, sondern den potentiellen Rennfahrer“ anspreche. Die Verkehrssicherheit liege der Bundesregierung mit Nachdruck am Herzen, und hinsichtlich der Werbung gebe es bereits ausgezeichnete Initiativen im positiven Sinne, erläutert der zuständige Parlamentarische Staatssekretär Ernst Haar, stellt jedoch klar: „Ich kann die Aussicht, dass die beanstandeten Automobilwerbungen durch gesetzliche Vorschriften eingeschränkt werden könnten, nur sehr vorsichtig beurteilen.“ Wohl zu populär ist die Gaudi der „schneller gemachten“ Autos im Volk.

Diese Förderung zahlte sich aus: Anfang der 70er mischten die berühmten Salzburg-Käfer den nationalen wie europäischen Rallyesport gewaltig auf. Am Steuer waren ehrgeizige Profis, die mindestens mit einem Klassensieg nach Hause kommen wollten. Die Fans waren Feuer und Flamme für die in der Regel querstehenden silbernen Hecktriebler mit schwarzen Hauben, den rot-weiß-roten Streifen und der damals so geschätzten Batterie von Zusatzscheinwerfern auf der vorderen Stoßstange.

Diese Förderung zahlte sich aus: Anfang der 70er mischten die berühmten Salzburg-Käfer den nationalen wie europäischen Rallyesport gewaltig auf. Am Steuer waren ehrgeizige Profis, die mindestens mit einem Klassensieg nach Hause kommen wollten. Die Fans waren Feuer und Flamme für die in der Regel querstehenden silbernen Hecktriebler mit schwarzen Hauben, den rot-weiß-roten Streifen und der damals so geschätzten Batterie von Zusatzscheinwerfern auf der vorderen Stoßstange.  Die Motorsportabteilung von Porsche Salzburg residierte in der Salzburger Alpenstraße. Rennleiter war Gerhard Strasser, ein früherer Motorradrennfahrer auf Norton. Herz und Hirn der Tuning-Aktivitäten war Motorenzauberer Paul „Pauli“ Schwarz: Sein Spezialgebiet: Nockenwellen. Zum Team gehörten weiterhin sieben handverlesene Monteure und ein beneidenswerter Lehrling. Das Budget bestand aus Eigenmitteln und Sponsoreneinnahmen. Die Wolfsburger Konzernmutter wirkte nur im Verborgenen, in dem sie z. B. Homologationen wie die der Trockensumpfschmierung ermöglichte. 1972 verfügte die Alpenstraße über elf Käfer 1302 S in Gruppe 2 Spezifikation.

Die Motorsportabteilung von Porsche Salzburg residierte in der Salzburger Alpenstraße. Rennleiter war Gerhard Strasser, ein früherer Motorradrennfahrer auf Norton. Herz und Hirn der Tuning-Aktivitäten war Motorenzauberer Paul „Pauli“ Schwarz: Sein Spezialgebiet: Nockenwellen. Zum Team gehörten weiterhin sieben handverlesene Monteure und ein beneidenswerter Lehrling. Das Budget bestand aus Eigenmitteln und Sponsoreneinnahmen. Die Wolfsburger Konzernmutter wirkte nur im Verborgenen, in dem sie z. B. Homologationen wie die der Trockensumpfschmierung ermöglichte. 1972 verfügte die Alpenstraße über elf Käfer 1302 S in Gruppe 2 Spezifikation.  „Pauli“ Schwarz machte als Achillesferse für den sportlichen Betrieb eines Käfers zunächst die Motorschmierung aus. Bei hohen Kurvengeschwindigkeiten und Lastwechseln schwappte das Öl in der flachen Ölwanne am Saugrohr der Ölpumpe vorbei und der Schmierfilm drohte abzureißen. Nur ein Vergaser, lange, einem Hirschgeweih nicht unähnliche Ansaugrohre sowie kurze Öffnungszeiten der Ventile waren weitere Schwächen. Dadurch wurden die Brennräume nur unzureichend befüllt, der Käfermotor bot nur eine magere Literleistung. Hier setzte „Pauli“ Schwarz an.

„Pauli“ Schwarz machte als Achillesferse für den sportlichen Betrieb eines Käfers zunächst die Motorschmierung aus. Bei hohen Kurvengeschwindigkeiten und Lastwechseln schwappte das Öl in der flachen Ölwanne am Saugrohr der Ölpumpe vorbei und der Schmierfilm drohte abzureißen. Nur ein Vergaser, lange, einem Hirschgeweih nicht unähnliche Ansaugrohre sowie kurze Öffnungszeiten der Ventile waren weitere Schwächen. Dadurch wurden die Brennräume nur unzureichend befüllt, der Käfermotor bot nur eine magere Literleistung. Hier setzte „Pauli“ Schwarz an.

Der Aufbau: Der vordere Kofferraum bestand beim Salzburg-Käfer aus einem 80-Liter-Alutank, der den unbändigen Durst des Hecktrieblers stillen musste: bis zu 25 Liter/100 km wurden bei der Rallyehatz gemessen. Eine Domstrebe sorgte für erhöhte Steifigkeit. Die Piloten saßen auf Scheel-Sportsitzen und drehten an einem stark geschüsselten Indianapolis-Lenkrad. Der Motor wurde über einen Aufsatzdrehzahlmesser kontrolliert, dazu gab es drei Anzeigen für das Motoröl: Für Stand, Druck und die Temperatur. Der Öltank der 1303-Versionen wurde im Rücksitzraum platziert, deshalb waren diese als Zweisitzer homologiert. Beim 1302 wurde der Öltank im linken hinteren Radhaus untergebracht, die Homologation erfolgte deshalb als 4-Sitzer.

Der Aufbau: Der vordere Kofferraum bestand beim Salzburg-Käfer aus einem 80-Liter-Alutank, der den unbändigen Durst des Hecktrieblers stillen musste: bis zu 25 Liter/100 km wurden bei der Rallyehatz gemessen. Eine Domstrebe sorgte für erhöhte Steifigkeit. Die Piloten saßen auf Scheel-Sportsitzen und drehten an einem stark geschüsselten Indianapolis-Lenkrad. Der Motor wurde über einen Aufsatzdrehzahlmesser kontrolliert, dazu gab es drei Anzeigen für das Motoröl: Für Stand, Druck und die Temperatur. Der Öltank der 1303-Versionen wurde im Rücksitzraum platziert, deshalb waren diese als Zweisitzer homologiert. Beim 1302 wurde der Öltank im linken hinteren Radhaus untergebracht, die Homologation erfolgte deshalb als 4-Sitzer.  Die Homologation: Die Käfer des Zeitraums 1971 bis 1973 wurden alle nach Gruppe 2-Spezifikation (verbesserte Tourenwagen) aufgebaut. Zum Einsatz kam der Volkswagen 1302 S, im Laufe des Jahres 1973 wurde er vom 1303 S abgelöst.

Die Homologation: Die Käfer des Zeitraums 1971 bis 1973 wurden alle nach Gruppe 2-Spezifikation (verbesserte Tourenwagen) aufgebaut. Zum Einsatz kam der Volkswagen 1302 S, im Laufe des Jahres 1973 wurde er vom 1303 S abgelöst.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.