Vor 75 Jahren, am 11. April 1945, befreien US-Truppen das Volkswagenwerk und die „Stadt des KdF-Wagens“, das spätere Wolfsburg. Im Volkswagenwerk erleben rund 7.700 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ihre Befreiung. In den acht folgenden Wochen treffen die Amerikaner wegweisende Entscheidungen für die Zukunft der Menschen, der Stadt und des Werks. Das kurze wie prägende Intermezzo der US-Militärs legt das Fundament für Demokratie, Freiheit und Wiederaufbau in der Region. Bereits im Mai werden im Volkswagenwerk wieder Fahrzeuge gebaut – die nun „Volkswagen Jeeps“ genannten Kübelwagen für das US-Militär. Die amerikanische Besatzungszeit endet Anfang Juni 1945, als die Region Teil der britischen Besatzungszone wird.

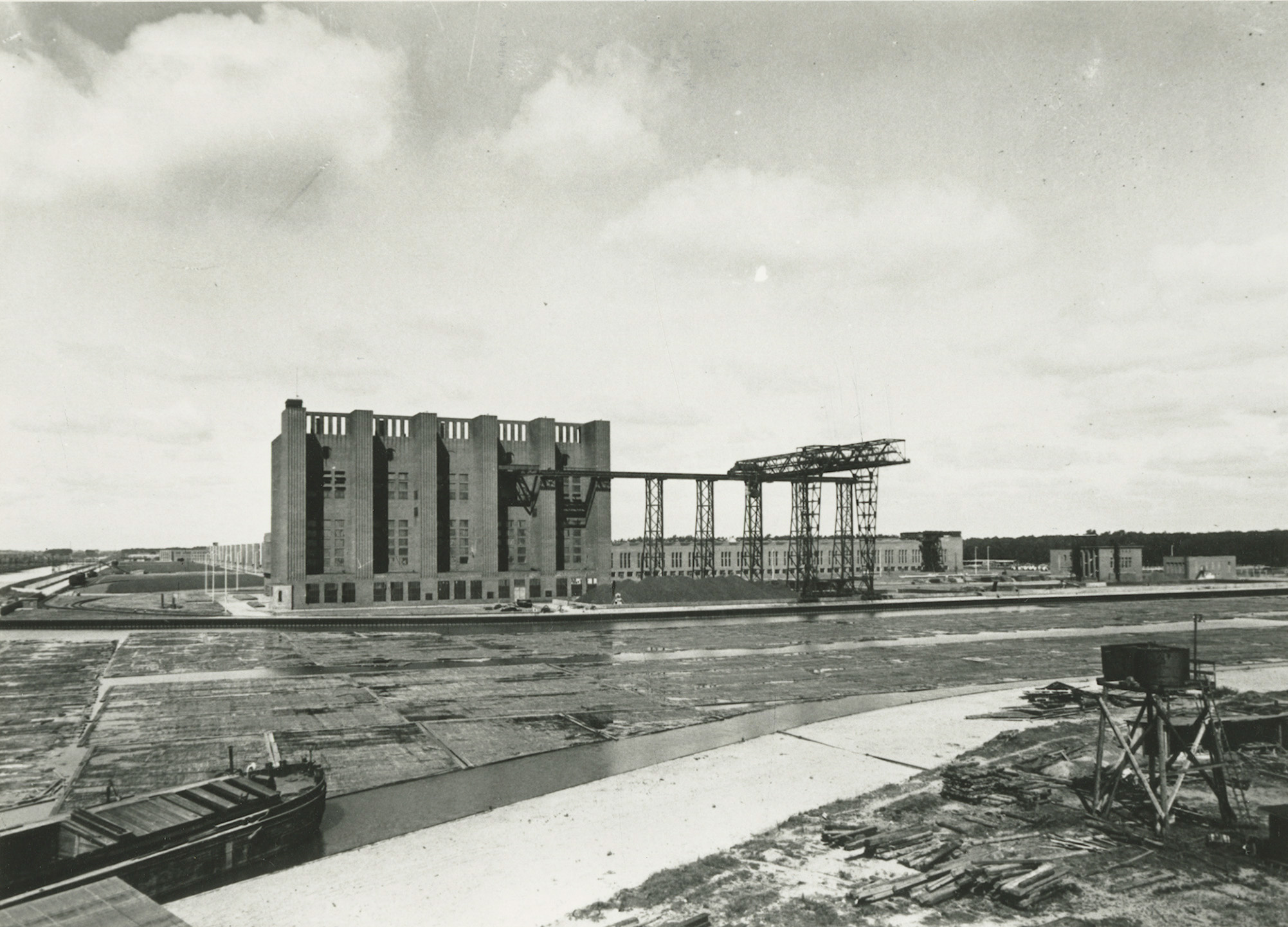

Das Volkswagenwerk wurde 1944 durch Luftangriffe zu großen Teilen zerstört.

Am 10. April werden im Volkswagenwerk die letzten 50 für die deutsche Wehrmacht vorgesehenen Kübelwagen (Typ 82) fertiggestellt. Panzeralarm kündigt die heran-rückenden US-Truppen an. Im Werk, das 1944 durch Luftangriffe zu großen Teilen zerstört wurde, endet die Kriegsproduktion nach 66.285 Fahrzeugen.

Fertiggestellte Kübelwagen (Typ 82) im Volkswagenwerk nach der Befreiung.

Befreiung und Besatzung in zwei Etappen

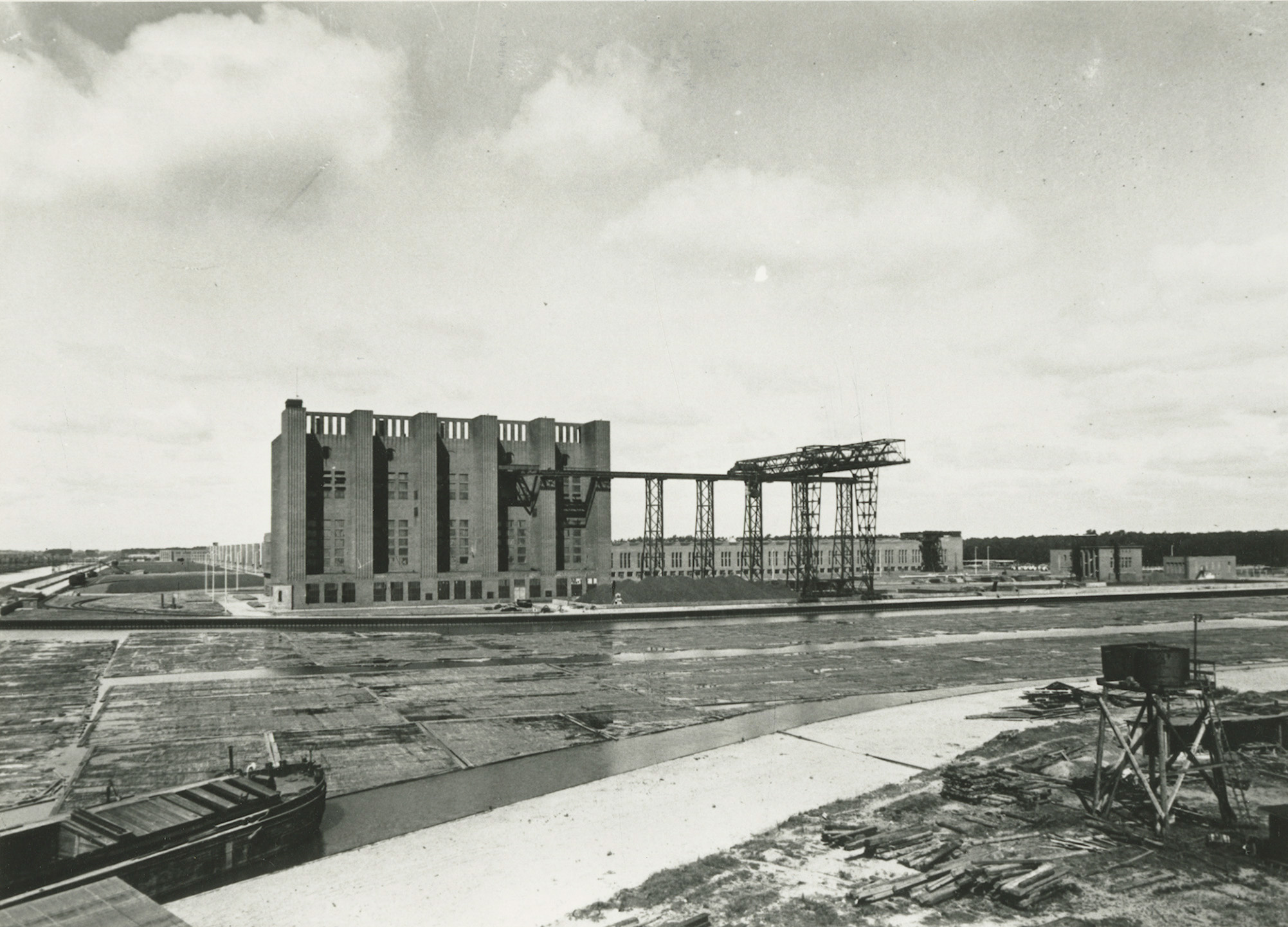

Am 11. April 1945 befreien US-Truppen das Werk und die Stadt am Mittellandkanal. Der Kampfverband rollt von Fallersleben den Kanal entlang und durch die Stadt hindurch zur Brücke in Heßlingen, ohne auf militärischen Widerstand zu treffen. Die Amerikaner ziehen noch am gleichen Tag weiter in Richtung Salzwedel zur Elbe, die sie vor der sowjetischen Roten Armee erreichen wollen. Dabei lassen sie das Werk und die Stadt zurück. Sie sind auf ihren Karten gar nicht verzeichnet.

US-Truppen am Bahnhof von Wolfsburg mit dem Kraftwerk des Volkswagenwerks im Hintergrund.

Vorübergehend entsteht am Mittelandkanal ein Machtvakuum: Nachdem zuvor die SS und der Werkschutz abgezogen oder vor den US-Truppen geflüchtet sind und der Volkssturm aufgelöst ist, sehen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene das Ende ihrer Leidenszeit gekommen. Sie haben Hunger und ihre Wut über das ihnen angetane Leid und Unrecht entlädt sich. Es kommt zu ersten Plünderungen, Zerstörungen und Gewalttätigkeiten. Aus Reihen der Zwangsarbeiter bildet sich ein Ordnungsdienst, darunter sind auch französische Kriegsgefangene und zum Arbeitsdienst gezwungene niederländische Studenten. Sie erbeuten Waffen und Fahrzeuge im Werk und nutzen die Feuerwache als Hauptquartier.

Ehemalige Zwangsarbeiter, befreite KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene, sogenannte Displaced Persons, die in der damaligen „Stadt des KdF-Wagens“ auf ihre Repatriierung warten und von der Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen (UNRRA = United Nations Relief and Rehabilitation Administration) betreut werden.

Der Leiter des Kraftwerks, Fritz Kuntze, hat sich dem Befehl des Gauleiters, Brücken und Kraftwerk zu sprengen, widersetzt. Nun will der Deutsch-Amerikaner verhindern, dass das für die Energieversorgung lebensnotwendige Kraftwerk durch Sabotage Schaden nimmt. Kuntze fährt mit zwei ebenfalls englischsprachigen Ingenieuren und dem katholischen Prälaten Antonius Holling zu den in Fallersleben verbliebenen US-Einheiten. Sie überzeugen die GIs, militärische Stärke zu zeigen: Am 15. April besetzen die Amerikaner Werk und Stadt, entwaffnen den selbst ernannten Ordnungsdienst und übernehmen die Verwaltung. Nach und nach treffen auch die Stäbe der 9. US-Armee ein.

Das Volkswagenwerk mit Blick auf Kraftwerk und Hafen.

Die Menschen

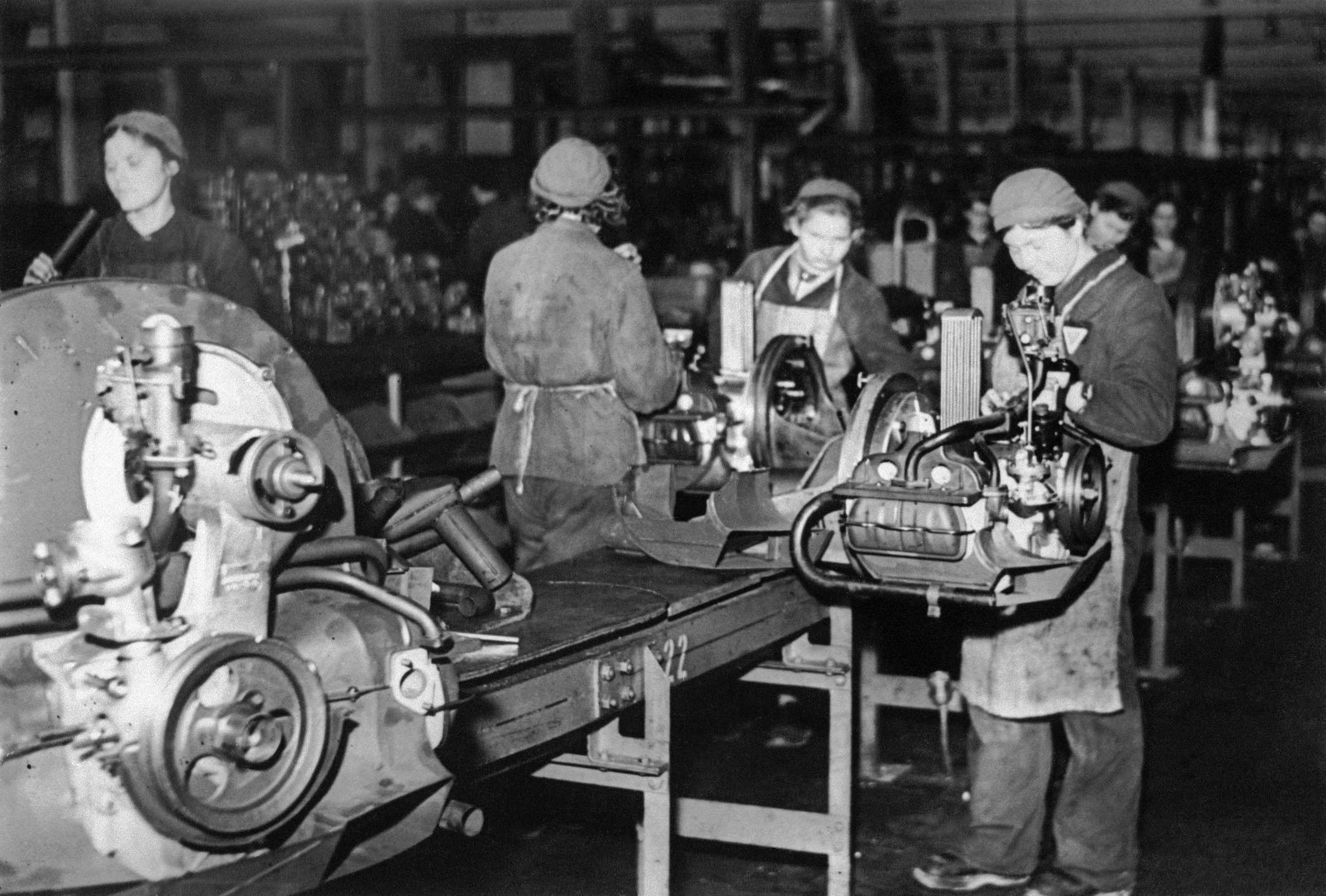

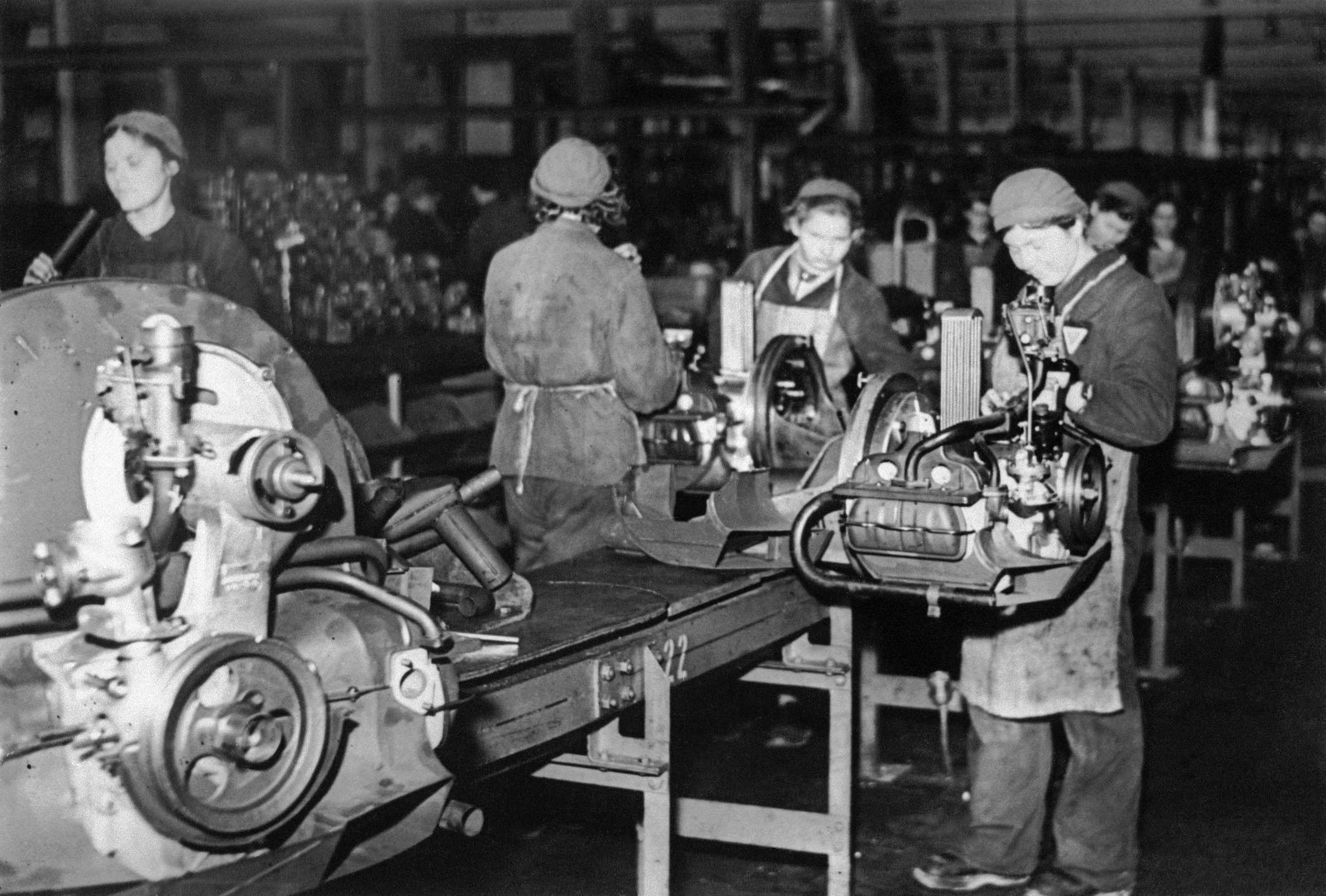

Rund 20.000 Frauen und Männer leisten während der NS-Diktatur bei der Volkswagenwerk GmbH Zwangsarbeit, davon etwa 5.000 KZ-Häftlinge. Im Jahr 1944 arbeiten zwei Drittel der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen ihren Willen, unter Zwang und rassistischer Willkür im Werk, darunter sind jüdische Frauen und Männer, Kriegsgefangene, Dienstverpflichtete, Deportierte und Verschleppte aus Ländern Europas, die von der deutschen Wehrmacht besetzt sind.

Zwangsarbeiter in der Motorenfertigung während des II. Weltkriegs.

Am Tag der Befreiung arbeiten im Volkswagenwerk etwa 9.100 Frauen und Männer. Von ihnen sind mehr als 7.700 ausländische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Die 3.000 Ostarbeiter aus der Sowjetunion, vor allem Ukrainer, bilden die größte Gruppe.

Sowjetische Zwangsarbeiter nach ihrer Befreiung.

Die Amerikaner richten Wolfsburg als Sammelpunkt für alle „displaced persons“ im Landkreis Gifhorn ein und organisieren deren Repatriierung. So starten im April und Mai 1945 am Bahnhof die ersten Züge, zumeist mit offenen Güterwaggons, in die Heimatländer der ehemaligen Zwangsarbeiter. Für einige gehen Demütigungen und Verfolgung in ihrer Heimat weiter, wo sie oft als mutmaßliche Deserteure oder Kollaborateure der Deutschen angefeindet werden.

Niederländische Studenten vor einer Baracke im Gemeinschaftslager.

Die Stadt

Der „Stadt des KdF-Wagens“ geben die US-Militärs mit der Einsetzung eines Magistrats und einer Stadtverordnetenversammlung erste demokratische Strukturen. Bei ihrer ersten Sitzung am 25. Mai 1945 beschließen die Stadtverordneten ihre Stadt in Wolfsburg umzubenennen. Sie folgen damit dem Vorschlag des Magistrats. Das erstmals 1302 urkundlich erwähnte Schloss im Nordosten gibt nun der jungen Stadt den neuen, traditionsreichen Namen.

Das Volkswagenwerk wurde 1944 durch Luftangriffe zu großen Teilen zerstört.

Das Werk

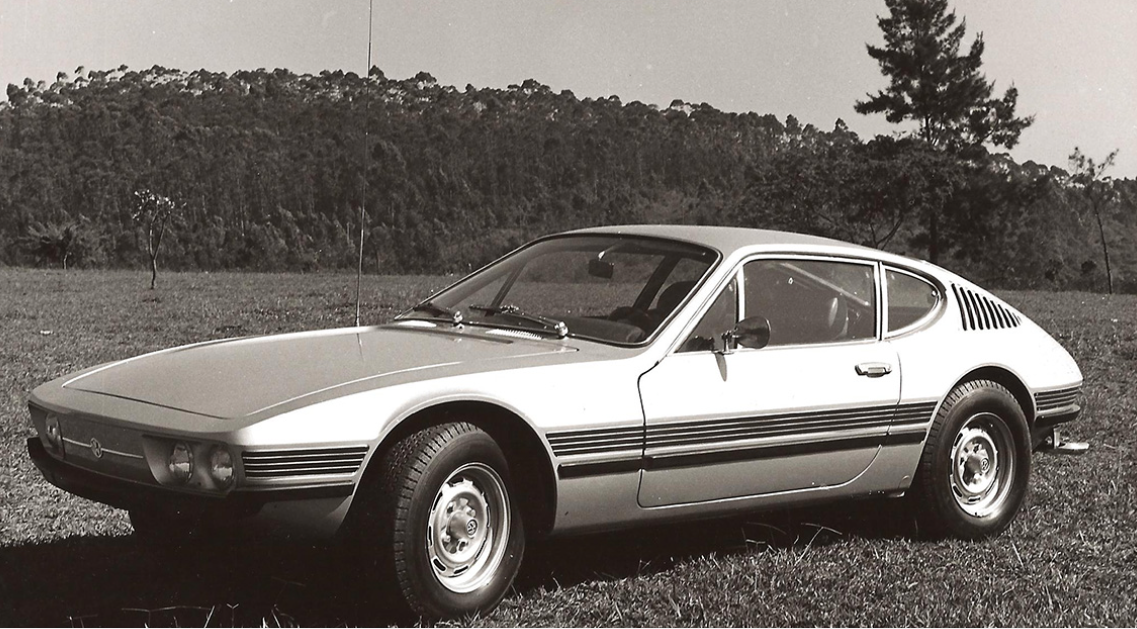

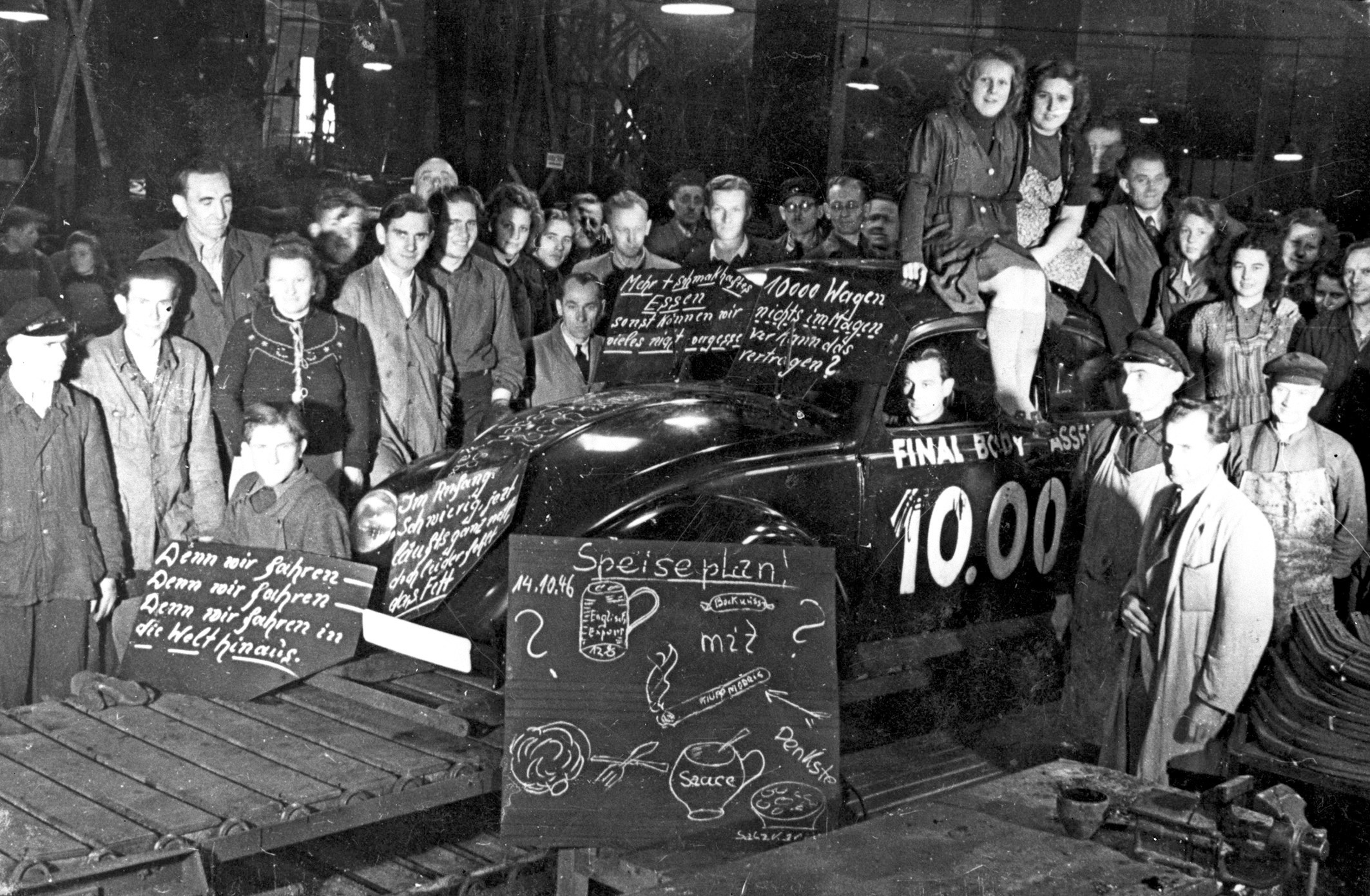

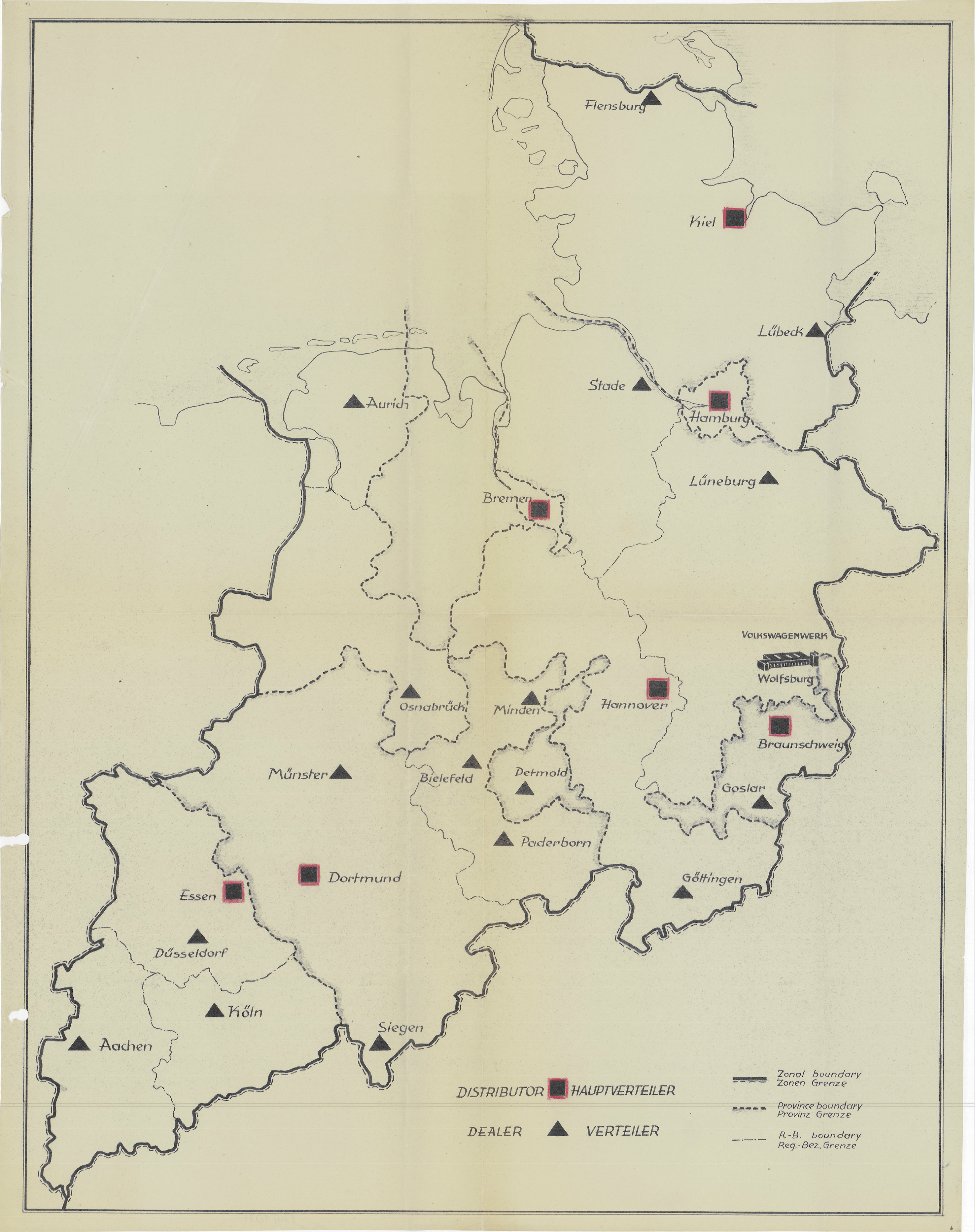

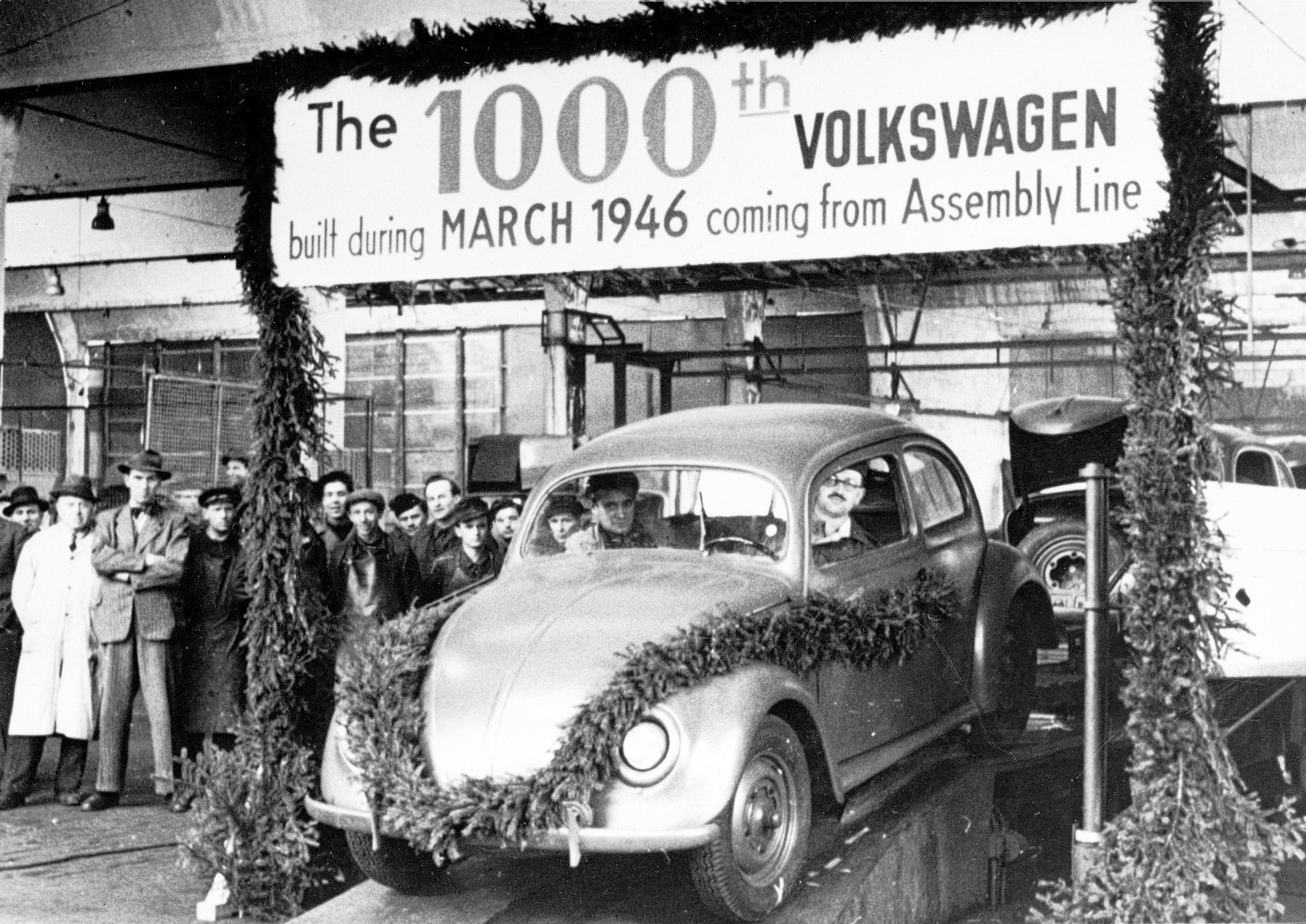

Die amerikanischen Befreier richten im Volkswagenwerk einen Reparaturbetrieb für ihre eigenen Militärfahrzeuge ein. Sie stoßen im Werk und der Umgebung auf Bauteile und Lagerbestände und erkennen das Potenzial des Werks für die Fahrzeugfertigung. Noch im Mai 1945 meldet das Hauptquartier der 9. US-Armee die Aufnahme der Montage von „Volkswagen Jeeps“ im Volkswagenwerk mit rund 200 Beschäftigten. Als Werkleiter setzen die Amerikaner Rudolf Brörmann, zuvor Leiter der Inspektion, ein. 133 Nachkriegs-Kübelwagen werden unter provisorischen Bedingungen für die Mobilität der US-Truppen gefertigt. Sie stehen für die Wiederaufnahme der Produktion und leiten den Umbau der Rüstungsfabrik zur zivilen Fahrzeugfabrik ein.

Das Volkswagenwerk nach der Befreiung im April 1945.

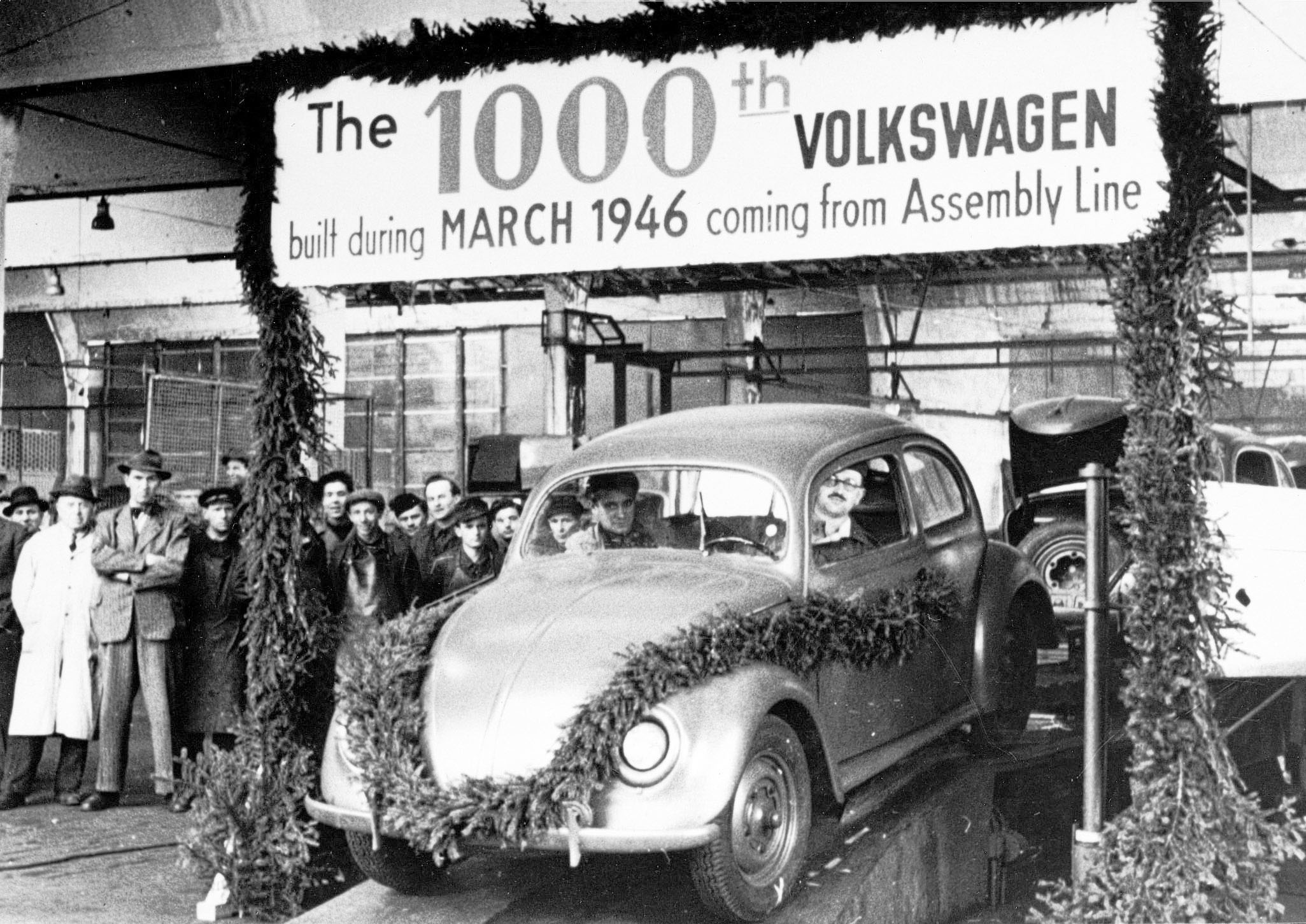

Daran knüpfen die Briten im Juni 1945 an, als sie in ihre Besatzungszone eintreten und die Verantwortung für Stadt und Volkswagenwerk von den Amerikanern übernehmen. Ebenfalls unter herausfordernden Bedingungen starten sie gleich nach Weihnachten 1945 die zivile Serienfertigung des Volkswagen Typ 1, des Käfers.

Die Befreiung – Zeitzeugen erinnern sich

Sara Frenkel-Bass (Jahrgang 1922, lebt in Antwerpen), die polnische Jüdin arbeitet als katholische Krankenschwester getarnt von März 1943 bis April 1945 im Baracken-krankenhaus:

„Man hat keine Wurzeln. Man sucht das, was verloren gegangen ist. Doch es kommt nicht wieder. Es ist alles nicht mehr da.“

Sara Frenkel-Bass (Jahrgang 1922, lebt in Antwerpen), die polnische Jüdin arbeitet als katholische Krankenschwester getarnt von März 1943 bis April 1945 im Barackenkrankenhaus.

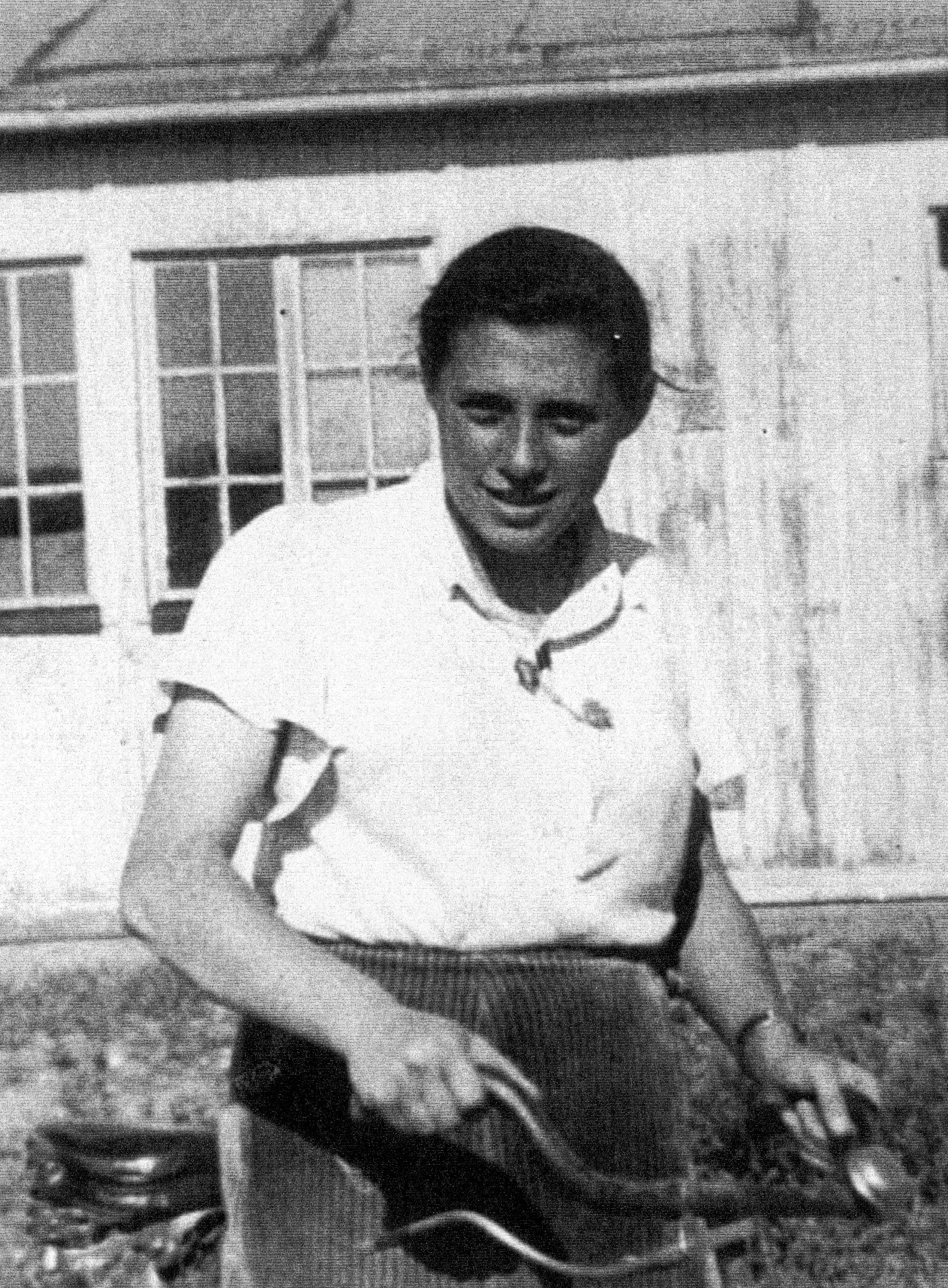

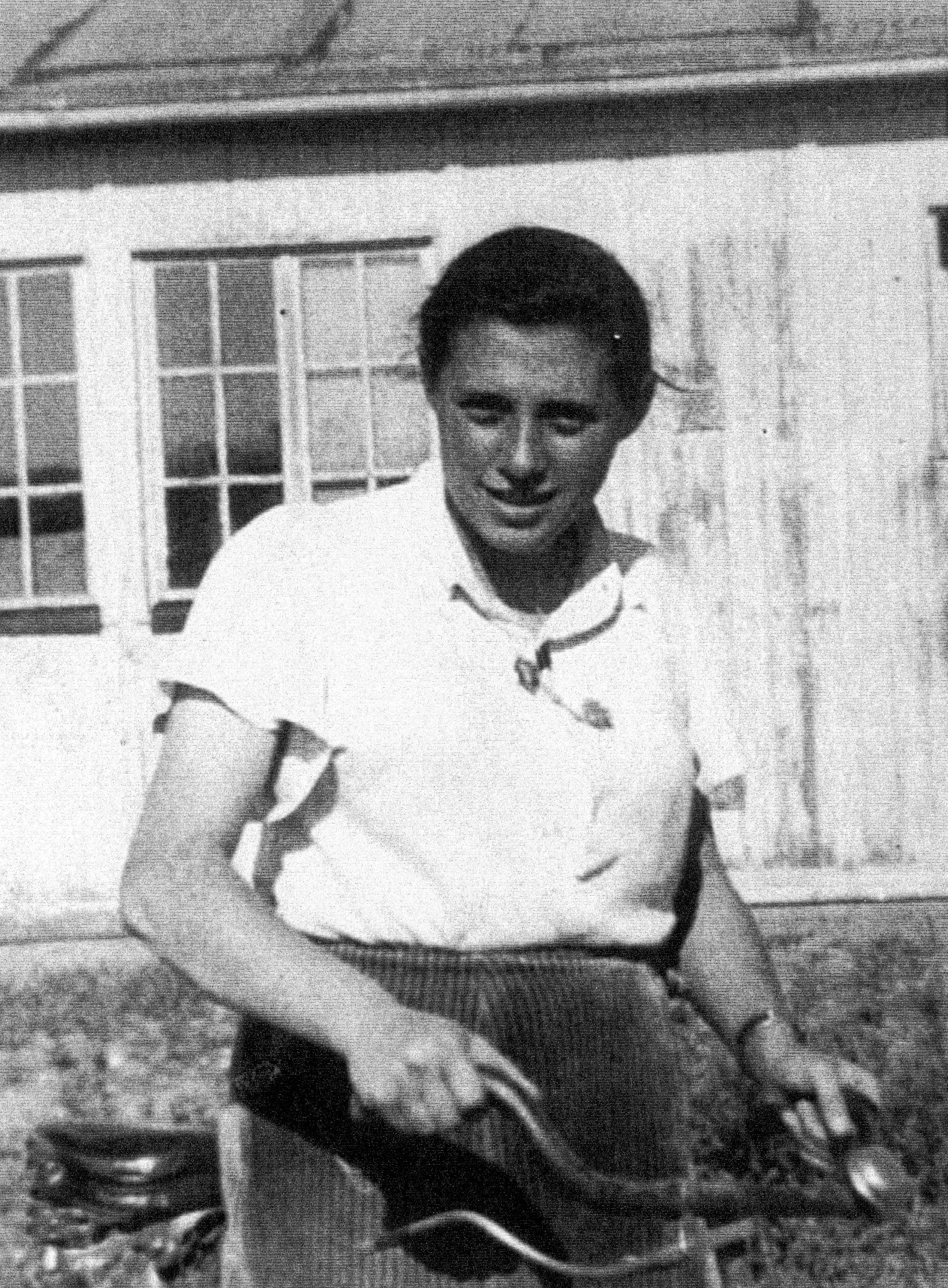

Henk ‘t Hoen (1922 – 2006), der niederländische Student ist von Mai 1943 bis April 1945 im erzwungenen Arbeitseinsatz im Volkswagenwerk:

„Als die ersten amerikanischen Truppen über das angrenzende Fallersleben eintrafen, suchten wir Studenten unverzüglich Kontakt zu ihnen. Die Studenten hatten zusammen mit einigen ehemaligen französischen Kriegsgefangenen einen Ordnungsdienst aufgebaut, um die eskalierende Situation zu beruhigen. Der Ordnungsdienst hatte sich in der Fabrik Waffen und Kübelwagen besorgt und nutzte die Feuerwache als Hauptquartier. Da die amerikanischen Truppen […] von Fallersleben direkt weiter bis zur Elbe zogen und daher zunächst die ‚Stadt des KdF-Wagens‘ unbeachtet liegen ließen, mussten die Leute vom Ordnungsdienst noch einige Zeit überbrücken bis Besatzungstruppen kamen. Mit einiger Überredungskunst gelang es letztendlich, einige amerikanische Panzer durch die Stadt fahren zu lassen. Der Ordnungsdienst fuhr mit einem Kübelwagen vorweg und verlieh damit dem Ausgehverbot, das er zuvor verhängt hatte, einigen Nachdruck. Kurz darauf richtete die US-Militärregierung eine Stadtkommandantur ein, und es erging der Befehl, alle Waffen abzuliefern. Daraufhin löste sich der Ordnungsdienst auf. Einige Studenten, die den ersten Kontakt zu den amerikanischen Truppen hergestellt hatten, verschwanden kurz darauf auf eigene Faust in die Niederlande. Die offiziellen Transporte erfolgten erst später.“

Henk ‚t Hoen (1922 – 2006), hier an einem Sonntag im Lager 12, September 1943. Er war als niederländischer Student von Mai 1943 bis April 1945 im erzwungenen Arbeitseinsatz im Volkswagenwerk.

Jean Baudet (Jahrgang 1922, lebt in Nizza), französischer Zwangsarbeiter von Juli 1943 bis April 1945, erlebt die Befreiung in einem Verlagerungsbetrieb mit dem Tarnnamen Kaffee in Neindorf, etwa 10 Kilometer südlich des Werks:

„Sonntag, 8. April – Die Front rückt näher. Ein Gerücht jagt das nächste. Bei Gifhorn steigen Rauchsäulen auf. Vermutlich Sabotage der Erdölpumpen. Luftkämpfe. Auf den Straßen ein Gewimmel von Wagen, Lkws und Soldaten auf Fahrrädern. Mein Tiroler-Rucksack ist startklar. Nur das Nötigste an Kleidung, aber Vorräte wie Fleischkonserven, Milch, Fett, Zucker, ein paar Kekse. Egal was passiert, ich will bereit sein, um während, vor oder nach den Kämpfen nach Hause aufbrechen zu können.

10. April – Strahlendes Wetter. Den ganzen Tag hört man die Geschütze. Alle Deutschen sind betrunken. Kolonnen von Soldaten ohne Gewehr und Verwundete ziehen vorbei. Ein wildes Chaos. Wann ist es soweit?

10. April – Abends: Artilleriebeschuss in der Nähe. Beeindruckend. Die ganze Nacht weiterhin Bomben auf Braunschweig. Ständig ziehen Truppen vorbei.

11. April – 9.00: Amerikanische Jagdbomber über den Baumwipfeln. Man hört, KdF sei besetzt. Hier sind sie inzwischen bis Barnstorf vorgedrungen. Das liegt hinterm Wald. Wir packen singend unsere Sachen fertig. Deutlich hört man Maschinengewehrsalven. Sie müssen jeden Moment hier sein. Die Granateneinschläge kommen immer näher.

11. April – Nachmittags: Totale Stille. Strahlendes Wetter. Die Zeit des Friedens ist zurückgekehrt. Nur von Zeit zu Zeit schwere Explosionen. Die Autobahnbrücken werden gesprengt. Um 14.00 Uhr bekommen wir von Bauern Specksuppe und ein Stück Brot. Wir verstehen nicht, was in sie gefahren ist. Um 15.00 Uhr gibt es Großalarm. Wir müssen evakuieren. Also, „auf zum Gefecht“. Ich beschließe, mich mit Georges Chauvineau im Gebüsch zu verstecken, aber Gewehrschüsse im Wald geben uns zu denken. 15.30 Uhr. Gegenbefehl. Allgemeine Freude: Wir bleiben. Sofort werden die Zigaretten und der Fußball herausgeholt. Abend und Nacht sind ruhig.

12. April – Der Himmel ist bedeckt. Alles ist ruhig. Ist der Krieg aus? Wo sind sie? Was tun sie? 12.00 Uhr. 5-Minuten-Alarm, Wiederaufflammen der Kämpfe von allen Seiten gleichzeitig. Wir sind eingekesselt. Kanonen, Bomben, Panzerfäuste, Maschinen-gewehre, alles gleichzeitig. Sie kommen! Sie kommen! 14.00 Uhr. Die Bauern tauchen wieder auf und bringen uns säckeweise Kartoffeln, das ist der Gipfel! 15.00 Uhr. Sie sind da!! Sie sind da!!“

Jean Baudet (Jahrgang 1922, lebt in Nizza) nach der Befreiung. Er war von Juli 1943 bis April 1945 französischer Zwangsarbeiter und erlebte die Befreiung in einem Verlagerungsbetrieb mit dem Tarnnamen Kaffee in Neindorf, etwa 10 Kilometer südlich des Werks.

Bist Du auf der Suche nach einem luftgekühlten VW oder Porsche? Besuche jetzt –::– bUGbUs.nEt –::–

Gefällt mir Wird geladen …

![]()

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.